ANEXO METODOLOGICO

El presente informe metodológico

describe las técnicas específicas utilizadas en la Investigación,

que se basa en un modelo estadístico de corte transversal, tal

como fuera explicado en el Capítulo III, correspondiente a Métodos.

Así mismo, refleja

y recoge las características de las fuentes de información

utilizadas. En ese sentido, la información principal corresponde

a la fuente ENAHO y en particular el método de Medición

de la Pobreza a partir de la Canasta Mínima de Consumo, lo cual

está desarrollado en los Puntos 1 y 2 de este Anexo.

Cabe precisar también

que sobre la base de esta metodología se han podido elaborar

los Cuadros del Nē 1 al Nē 13, donde se cruzan todas las variables previamente

identificadas, con los niveles de pobreza a fin de analizar los determinantes

del empleo adecuado en las PYME, que es el objeto principal de la presente

investigación, de allí la importancia de dichas fuentes.

Finalmente también

cabe resaltar, que para la elaboración de los cuadros, se ha

trabajado con cifras absolutas normalizadas de acuerdo a los factores

de expansión, utilizados en el INEI, para los períodos

analizados, 1995-98 y también se han desarrollado cuadros de

distribución porcentual, sobre la base de un análisis

vertical de dicha información, la misma que aparece en los Cuadros

correspondientes al Anexo II "Cuadros Estadísticos". Dichos Cuadros

son los que han permitido analizar los resultados principales de la

investigación y confrontar las hipótesis de entrada, con

el comportamiento de los determinantes del empleo adecuado.

Pro otro lado, este Anexo

también incluye las fuentes de Encuesta Nacional de Sueldos y

Salarios, el Censo Nacional Económico y el IV Censo de Población

IX de Vivienda, reflejando el objetivo y características principales

de las mismas.

Con relación a la Encuesta

Nacional de Sueldos y Salarios, se ha podido elaborar los Cuadros Nē

14, Nē 15 y Nē 16, que fueron analizados conjuntamente, correspondiendo

a las variables indicadas en las fichas técnicas.

Respecto al CENEC, sirvió

de base para la elaboración de los Cuadros del Nē 17 hasta el

Nē 22, según ficha técnica, también analizadas

conjuntamente.

Finalmente, el IX Censo de

Población y IX de Vivienda, fueron utilizados para la confección

de los Cuadros Nē 23 al Nē 27, siendo objeto de análisis en el

Capítulo correspondiente.

1.- ANALISIS DE LOS

DETERMINANTES DE EMPLEO ADECUADO SEGUN NIVELES DE POBREZA

1995-1998 (FUENTE ENAHO)

A continuación se presenta

la aplicación de las técnicas metodológicas para

el análisis de las diversas variables identificadas en el estudio

de investigación, de acuerdo a los niveles de pobreza, tomando

como base la encuesta ENAHO, para el período 1995-1998. En la

última parte, también se brinda una explicación

teórica y cuantificada del método de línea de pobreza

a partir de la Canasta Mínima de Consumo, que ha servido de base

a la presente investigación.

1.1 OBJETIVOS

Presentar la metodología

de trabajo utilizada en la elaboración de los Cuadros (del Nē

1 al Nē 13), con resultados según número de personal ocupado,

por estratos de tamaño de establecimientos, según los

niveles de pobreza, de acuerdo al método de Canasta Mínima

de Consumo.

1.2 DESARROLLO METODOLOGICO

1.2.1 Base de Datos

Las Bases de Datos utilizadas

han sido elaboradas en el software del SPSS, contiene información

de la ENAHO de los periodos 1995, 1996, 1997 y 1998; correspondientes

al cuarto trimestre, que es el único que contiene información

relativa a los niveles de pobreza.

1.2.2 Tabulados

Los tabulados muestran los

resultados globales de la información según variable;

así, se han evaluado 14 indicadores, de los cuales 12 tiene una

estructura comparativa en el tiempo (Cuadros Nē 1 al Nē 12, análisis

dinámico), 2 tabulados se presentarán en forma coyuntural

para 1998 (Cuadros Nē 13 A y Nē 13 B, análisis estático),

debido a que no fueron consideradas por la encuesta ENAHO en los años

anteriores.

1.2.3 Variables

Se presentan la información

según número de personal ocupado, por estratos de tamaño

de establecimiento, para cada variable, según se hace referencia

en los cuadros del tabulador.

Análisis dinámico:

1. Principales ocupaciones

2. Actividades principales

3. Categoría

ocupacional en su actividad principal

4. Actividad secundaria

5. Categoría

de ocupación en actividad secundaria

6. Horas trabajadas

en actividad principal

7. Horas trabajadas

en actividad secundaria

8. Tramo de ingreso

en su actividad principal

9. Tramo de ingreso

en su actividad secundaria

10. Sexo

11. Nivel educativo

12. Grupos de edad

Análisis estático:

13 A Tipo de pago

o ingreso

13 B Antigüedad

en el trabajo

1.2.3.1 Características

de las variables

La información se presenta

por tamaño de establecimiento, a nivel del área urbana

y por Zonas. Asimismo, el quiebre se presentará por Niveles de

Pobreza.

La configuración de

la información tiene una distribución diferenciada para

los diferentes años del análisis.

1.2.3.2 Elaboración

de las variables

Para la elaboración

de las estadísticas presentadas, se tuvieron que construir algunas

variables complementarias para su especificación.

NIVELES DE POBREZA

La variable pobreza tiene

los siguientes niveles:

No pobre

Pobre

Pobre extremo

Para los años 1998

y 1997 han venido establecidas en la sumaria de la data, se tuvieron

que contrastar con la base de datos original.

Para los años 1995

y 1996 se tuvieron que elaborar dichas variables mediante las especificaciones

técnicas planteadas por el INEI, tomando como base los factores

de expansión del III Trimestre.

ESTRATO DE TAMAÑO

DE ESTABLECIMIENTO.- Esta variable tiene los siguientes niveles

según personal ocupado:

De 1 a 4 personas ocupadas

De 5 a 10 Personas ocupadas

De 11 a 20 Personas ocupadas

De 21 a 50 Personas ocupadas

De 51 a 200 Personas ocupadas

De 201 a más Personas

ocupadas

Para los años 1995

a 1997 se tuvieron que reevaluar los niveles por tener una estructura

diferente dicha variable en la encuesta. Determinándose construir

como último nivel de 51 a más personas ocupadas (variable

complementaria) para un mejor análisis dinámico en el

tiempo.

PERSONAL OCUPADO

Esta variable ha sido elaborada

de la misma metodología que el Instituto viene desarrollando

en los últimos años.

Para la definición

de esta variable se ha tenido que realizar un arreglo conjunto de las

siguientes variables concernientes a la condición de actividad:

Tener 14 años a más.

Haber trabajado más

de 14 horas en la semana.

Haber trabajado durante la

semana pasada o

Tener un empleo fijo que próximamente

volverá o

Tener un negocio propio que

próximamente volverá.

1.3 PROBLEMAS

ENCONTRADOS EN LA INVESTIGACION:

- Las bases de datos

no se encontraban depuradas.

- Las etiquetas de las

variables variaban de año a otro.

- Las bases de datos

no tenían insertadas la categoría de niveles de pobreza

por registro.

- No se contó

con una librería resumen de las variables de las bases de datos.

- La información

de los Años 1995, 1996 y 1997, carecía de data respecto

a una serie de variables que fueron planteadas en la propuesta original

de la Investigación: Antigüedad, tipo de pago ingreso,

que sólo permitió hacer el análisis en 1998.

Hubieron otras variables que no se pudo encontrar en el IV Trimestre

analizado para todo el período (1995-98): lugar de desempeño,

tipo de contrato y registro en planillas, por lo que se debió

prescindir de su análisis.

1.4 MEDICION DE LINEA DE

POBREZA

1.4.1 Fuentes de Información

para la Medición de la Pobreza

El Censo de Población

y Vivienda (CPV) y las Encuestas de Hogares (ENAHO) han sido las dos

fuentes de información más importantes que se ha venido

empleando para medir los niveles de vida y pobreza en el Perú.

En el caso del método

de la Línea de la Pobreza, éste fue aplicado a los datos

provenientes de ENAHO, para analizar detalladamente las características

y determinantes de la pobreza en el país.

1.4.2 Cuestionarios empleados

El cuestionario empleado en

1997 presenta una reestructuración, con relación al de

1995 y 1996, con el fin de mejorar la captación de los gastos

familiares. Esto implica un mayor detalle de casi todas las preguntas

(como las referidas a los gastos en alimentos consumidos fuera del hogar,

electrodomésticos y salud), una desagregación mayor de

algunas opciones de respuesta (de los gastos en alimentos consumidos

fuera del hogar, electrodomésticos y salud), una desagregación

mayor de algunas opciones de respuesta (de los gastos en alimentos consumidos

dentro del hogar, en transportes y comunicaciones, entre otros), una

ampliación del periodo de referencia para algunos rubros (como

los referidos a los gastos en muebles y enseres, enseñanza, salud

y servicios médicos) y la incorporación de nuevos rubros

(gastos en transferencias, en construcción y ampliación

de la vivienda, y en donaciones, regalos o autosuministro de bienes

diferentes a los alimentos y servicios básicos).

En concreto, en el rubro "alimentos,

bebidas y tabaco" se incorporaron preguntas que permiten obtener información

sobre:

Frecuencia, cantidad,

unidad de medida y monto total, tanto de la compra en efectivo como

de lo adquirido mediante autoconsumo, autosuministro, regalo, donación

y como parte de pago a un miembro del hogar, de los alimentos consumidos

dentro del hogar. En las ENAHO 1995-IV y 1996-IV solo se preguntó

por el monto gastado en cada uno de los ítems.

Los 48 ítems

de consumo con mayor frecuencia e importancia dentro del presupuesto

familiar. En las ENAHO 1995-IV y 1996-IV se tuvo en consideración

una desagregación de 27 ítems de consumo.

El gasto en "alimentos

consumidos dentro del hogar obtenidos de instituciones benéficas"

(Comedores populares, Club de madres, Cocinas populares, entre otros),

considerando la frecuencia de compra o regalo, raciones consumidas,

miembros beneficiados y monto del pago efectuado, desagregado por

tipo de institución y tipo de comida. Este rubro estuvo considerado

dentro de las ENAHO 1995-IV y 1996-IV en la opción "Otros gastos

en alimentos".

El gasto en "alimentos

consumidos fuera del hogar" efectuado por cada uno de los miembros

del hogar de 14 y más años de edad, teniendo en cuenta

el tipo de alimento (desayuno, almuerzo, cena y otros) y la frecuencia

de consumo, así como el lugar y el monto pagado por el mismo.

En las ENAHO 1995-IV y 1996-IV esta información fue proporcionada

por el ama de casa o el jefe de hogar.

En los demás rubros

de gasto se incorporaron preguntas que permitieron, entre otros:

- Registrar el monto

por la compra efectuada y la estimación del valor del producto

o servicio que es autoconsumido, autosuministrado, regalado, donado

o recibido como parte de pago a un miembro del hogar. En las ENAHO

1995-IV y 1996-IV sólo se preguntó por el monto gastado

en cada uno de los ítems.

- Ampliar el periodo

de referencia del gasto en algunos rubros (con relación al

de las ENAHO 1995-IV y 1996-IV) cuya frecuencia es bastante reducida

a lo largo de un año: en "muebles y enseres" de tres a doce

meses, en "salud y servicios médicos" de tres meses a seis

meses, y en algunos rubros referidos a "enseñanza" de un mes

a doce meses.

- Obtener información

sobre el valor de imputación del alquiler por las viviendas

propias, con precios más cercanos a los del mercado, proponiéndose

utilizar para tal efecto una pregunta en la que indiquen el monto

estimado que creen pueden pagarle por el alquiler de la vivienda que

ocupa. En las ENAHO 1995-IV y 1996-IV se utilizó una pregunta

en la que se indicaba el monto que pagarían por el alquiler

de su vivienda, con lo que tendía a sobrevalorarse la información.

- Que los propios involucrados

en los gastos en educación, transporte público, teléfono

y salud informen directamente al entrevistador, con el propósito

de capturar información más confiable sobre los gastos

realizados en tales rubros. En las ENAHO 1995-IV y 1996-IV esta información

se obtuvo del ama de casa o del jefe de hogar.

- Obtener un mayor detalle

(con relación al de las ENAHO 1995-IV y 1996-IV) sobre los

gastos en: "servicio de la vivienda", "muebles y enseres", "salud

y servicios médicos" y "esparcimiento, diversión, servicios

culturales, y enseñanza".

- Capturar información

sobre las transferencias de dinero a otros hogares, instituciones

privadas y estado; por la compra a plazos de la vivienda; por ampliación

o modificación de la vivienda; por adquisición de vehículos

y otros bienes duraderos. En los Cuestionarios de las ENAHO 1995-IV

y 1996-IV no existen estos rubros.

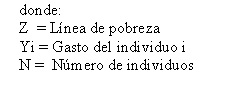

1.4.3 Indicadores de pobreza

Determinado el indicador de

bienestar (ingreso o consumo) y el mínimo necesario para la sobrevivencia

(línea de pobreza), debe agregarse esta información en

un índice de pobreza. Con el método de medición

de la línea de la pobreza, y de acuerdo a sus desarrollos recientes,

este índice debe mostrar no solo la incidencia de la pobreza,

sino también su intensidad y su severidad. Considerando al gasto

como indicador de bienestar, estas dimensiones se miden del siguiente

modo:

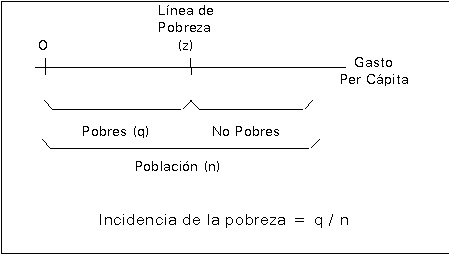

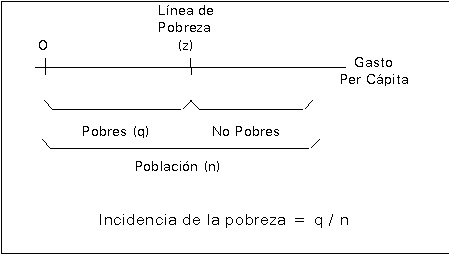

1. El indicador de incidencia

de la pobreza (extensión o prevalencia) es el más simple

y más común, el cual está dado por la proporción

de la población cuyo gasto per cápita es menor a la

línea de pobreza.

H = q / n

donde q es la cantidad

de personas pobres, es decir, con ingresos menores a la línea,

en una población de tamaño n.

Si la línea de

pobreza (z) se refiere sólo a los alimentos, H se referirá

a la proporción de pobres "extremos o indigentes", es

decir, aquellos cuyo gasto per cápita no supera el valor de

una Canasta Mínima de Consumo alimentario (línea de

pobreza extrema). Si z se refiere a los alimentos más los no

alimentos, H se referirá a la proporción de pobres absolutos

(extremos y no extremos), es decir, aquellos cuyo gasto per cápita

no supera el valor de una Canasta Mínima de Consumo total (línea

de pobreza absoluta). Los "no pobres" son los que tienen gastos iguales

o superiores al valor de esta Canasta.

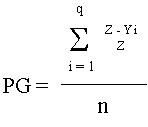

2. El indicador de incidencia

de la pobreza tiene la ventaja de ser de muy fácil comprensión,

pero sólo es satisfactoria para algunas comparaciones de pobreza.

Su seguimiento sólo permite evaluar el progreso global en la

reducción del fenómeno, pero no medir, por ejemplo,

el impacto sobre la intensidad de la pobreza. Es decir, si una persona

pobre repentinamente se vuelve más pobre, el indicador de incidencia

de la pobreza no variará, debido a que este mide sólo

cuántos pobres existen. , mas no el grado de pobreza. El indicador

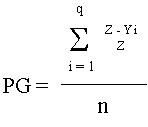

de la brecha de la pobreza (PG), si mide esta situación, el

cual se obtiene promediando el déficit de gasto de la población

respecto a la línea de la pobreza (considerando la brecha de

los no pobres igual a cero):

Si sólo se considera

el déficit de gasto de la población pobre se tendría

lo que se conoce como el indicador de la intensidad de la pobreza.

El indicador de la brecha

de la pobreza, si bien muestra que tan pobres son los pobres, tiene

la desventaja de que no puede capturar bien las diferencias existentes

entre la situación de los más pobres con respecto a

la de los menos pobres.

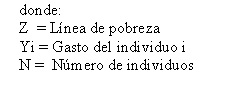

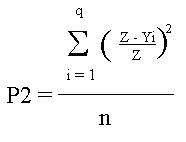

3. Un indicador que

sí considera la situación de los más pobres es

el de la severidad de la pobreza (P2), el cual da un mayor peso al

déficit de gasto de los más pobres, (a diferencia del

indicador de incidencia de la pobreza que da el mismo peso a todas

las brechas):

Una desventaja del indicador

de severidad de la pobreza es que no es de muy fácil interpretación

como los indicadores de incidencia o brecha de la pobreza.

1.4.4 Determinación

de las Líneas de Pobreza para 1997

Para determinar los niveles

de pobreza en 1997, se estimó las líneas teniendo en consideración

el valor de tres Canastas de Consumo (para la Costa, Sierra y Selva),

a partir de los datos de la ENAHO sobre Niveles de Vida y Pobreza ejecutada

entre setiembre y diciembre de 1997. Cada una de estas canastas, por

la forma en que han sido construidas, garantizan por lo menos la satisfacción

de las necesidades básicas de la población.

La disponibilidad de información

de dicha encuesta ha permitido actualizar las pautas de consumo de los

hogares, contenidas en las Canastas que se han utilizado en el Perú

para definir las líneas de pobreza.

La Población de

referencia

Conceptualmente, las pautas

de consumo alimentario que se utilizan para determinar las líneas

de pobreza tienen que derivarse de una población de referencia,

la cual debe ser representativa del país y consumir para satisfacer

por lo menos los requerimientos nutricionales mínimos que garanticen

la sobrevivencia humana. Adicionalmente, esta población de referencia

debe permitir la estimación del coeficiente de Engel y con ello

la estimación de la línea de pobreza total. Además,

para este propósito se tuvo en consideración las diferencias

geográficas del país, es decir, se definió poblaciones

de referencia para las regiones Costa, Sierra y Selva.

Los pasos seguidos en este

aspecto fueron los siguientes:

- Se homogeneizó

la variable "cantidad consumida de alimentos" a un solo periodo de

referencia y una sola unidad de medida, para luego obtener la variable

cantidad per cápita diaria.

- Se determinó

el nivel calórico ingerido por cada hogar, multiplicando la

cantidad consumida de alimentos y el equivalente calórico por

unidad de medida, correspondiente a cada uno de los 48 ítem

de consumo considerado en la Encuesta.

Para los ítems homogéneos

(arroz, azúcar, huevo, queso, fresco, etc.) la conversión

se hizo de manera directa, mientras que para los ítems heterogéneos

(papa y otros tubérculos, carne de res y otras carnes rojas,

mariscos, otras frutas, etc.) se tuvo en consideración la composición

de cada uno de ellos y la región natural al que pertenecía

el hogar. Para tal efecto se utilizó la información desagregada

del consumo alimentario contenidas en las hojas de datos básicos

utilizadas por las encuestadoras de la ENAHO.

Obtención de las

Canastas Alimentarias

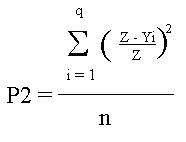

Las canastas básicas

de consumo alimentarios para la Costa, Sierra y Selva, correspondiente

a la población de referencia, se obtuvieron del siguiente modo

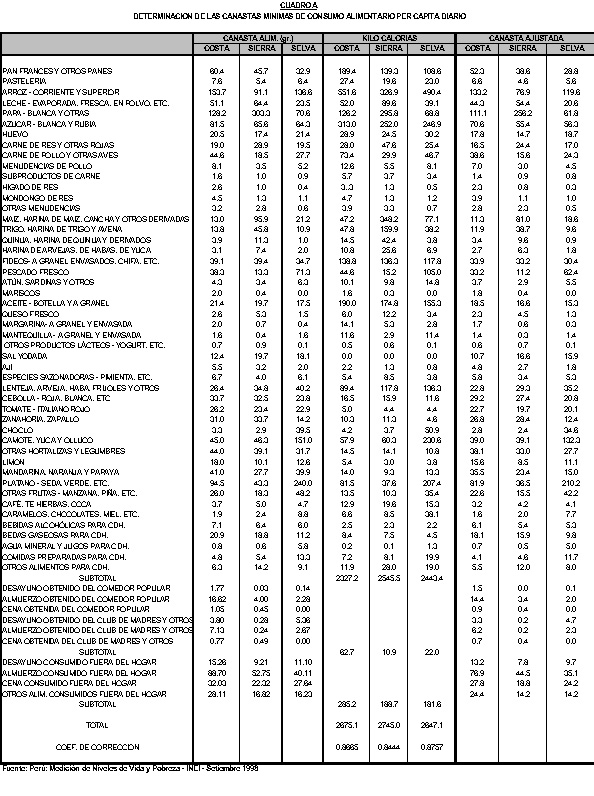

(Cuadro Nē A):

- Se obtuvo el tabulado

que contiene la cantidad consumida en gramos per cápita diaria

por regiones naturales.

- Para que las Canastas

alimentarias de cada región sean comparables entre ellas e

impliquen el consumo mínimo de ingesta de nutrientes, cada

una fue ajustada, multiplicando las cantidades de cada ítem

por el factor "2318 / nivel calórico de la canasta observada"

de cada región. De este modo se obtuvieron las Canastas para

las tres regiones, cada una con un nivel calórico de 2,318

kcal.

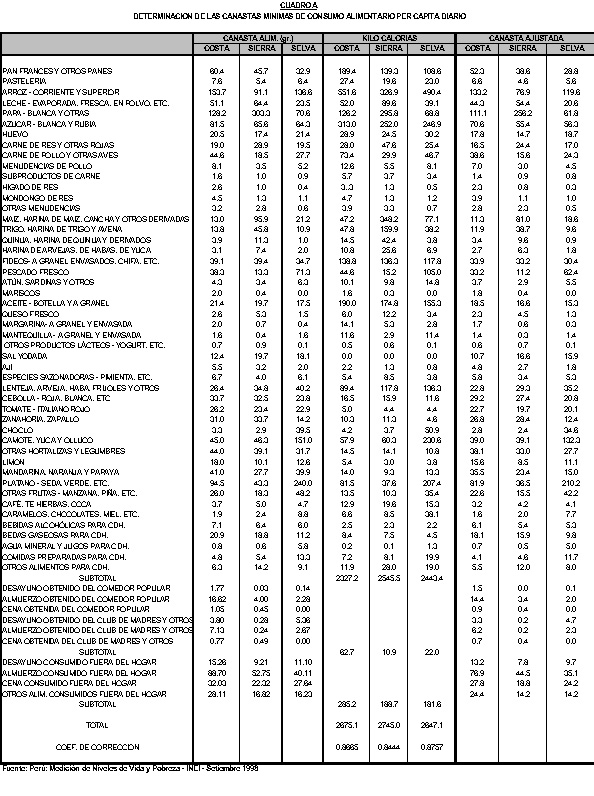

Valor de las Líneas

de Pobreza

Para la valoración

de las Canastas alimentarias y obtención de las líneas

de pobreza se tuvo en cuenta lo siguiente:

- Las Canastas Alimentarias

(de la Costa, Sierra y Selva) se valoraron con siete diferentes niveles

de precios (las medianas), correspondiente a los dominios geográficos

Costa Urbana y Rural, Sierra Urbana y Rural y Selva Urbana y Rural,

y Lima Metropolitana. Estos precios se obtuvieron dividiendo el monto

de la compra y la cantidad adquirida por parte de la población

de referencia, para cada uno de los ítems de alimentos.

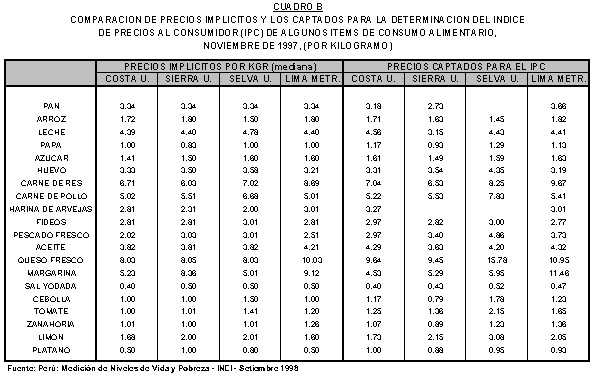

- El Cuadro B muestra,

para los ítems más o menos homogéneos y sólo

para los ámbitos urbanos, la similitud que existe entre los

niveles de precios implícitos y los que se capta para estimar

el Indice de Precio al Consumidor (IPC) en el ámbito de las

grandes ciudades del país. De esta manera se verifica la calidad

de la información.

- La suma de los valores

de las canastas para cada dominio, multiplicado por 30 días,

definieron las líneas de pobreza extrema, como se puede apreciar

en el punto 3.1.4.4

- Las líneas

de pobreza absoluta se obtuvieron multiplicando el valor de la línea

de pobreza extrema por la inversa del coeficiente de Engel (gasto

alimentario / gasto total) perteneciente a la población de

referencia de cada dominio. Los valores de estas líneas a nivel

per cápita y familiar pueden se aprecian también en

el Punto 3.1.4.4

2 FUENTE: ENAHO

2.1 OBJETIVOS:

- Determinar la Población

Económicamente Activa (PEA), relacionada con sus características

en cuanto a sexo, edad, nivel educativo, estado civil, migración,

ocupación categoría de ocupación y rama de actividad

económica.

- Determinar la PEA

ocupada, relacionándola con sus características en cuanto

a sexo, edad, nivel educativo, estado civil, migración, ocupación,

categoría de ocupación, rama de actividad económica,

horas trabajadas y nivel de ingreso percibido.

- Determinar la población

Económicamente Inactiva, relacionándola con sus características

en cuanto a sexo, edad, nivel educativo, estado civil y migración.

- Obtener información

sobre la estructura y tendencias de cambio en la fuerza laboral a

través de sus características socioeconómicas

básicas.

- Caracterizar los niveles

de empleo según estratos socioeconómicos.

- Determinar la estructura

del Ingreso de los Hogares.

Obtener Indicadores

del Ingreso por Trabajo.

- Evaluar la mano de

obra existente en el país y su grado de aprovechamiento, facilitando

la formulación y ejecución de los planes de desarrollo.

- Proveer información

periódica, sistemática y oportuna en los períodos

intercensales.

- Servir de fuente de

información a instituciones públicas y privadas, así

como a universitarios e investigadores interesados en temas relativos

a las condiciones de vida de los hogares.

- Efectuar diagnósticos

(anuales) sobre las condiciones de vida y pobreza de la población.

- Medir el alcance de

los programas sociales y la mejora de las condiciones de vida de la

población.

- Posibilitar la comparabilidad

con investigaciones similares, con relación a las variables

investigadas.

2.2 TIPO DE ENCUESTA

La Encuesta es de derecho,

es decir, la población en estudio está constituida por

los residentes habituales del hogar.

2.2.1 Periodicidad

La Encuesta Nacional de Hogares

(ENAHO) 1997, es una encuesta permanente en la cual la recopilación

de información se efectúa trimestralmente durante todo

el año que dura la encuesta.

Los períodos de referencia

para las variables investigadas son las siguientes:

- Temas de Empleo : Semana

anterior

- Temas relacionados al Ingreso del Hogar:

- Ordinarios : Mes

anterior o Semana anterior.

- Extraordinarios : Trimestre

anterior.

Para los cuartos trimestres

se incorpora el módulo referido a la estructura de Consumo de

los Hogares; teniendo como período de referencia los últimos

15 días.

2.2.2 Cobertura Geográfica

La Encuesta es a nivel nacional,

en el área urbana y rural de los 24 departamentos y la Provincia

Constitucional del Callao.

2.2.3 Universo

La población bajo

estudio incluye a los hogares y sus habitantes, residentes permanentes

en unidades de vivienda del área urbana y rural del país.

- Area Urbana

Se define como urbana

a la población residente en los Centros Poblados con 2000 y

más habitantes.

- Area Rural

Constituye la población

que reside en Centro Poblados con menos de 2000 habitantes.

Se excluye del estudio

a la población residente en las viviendas colectivas (hoteles,

hospitales, asilos, claustros religiosos, cárceles, bases militares,

etc.).

2.2.4 Marco Muestral

La información básica

del marco muestral de la Encuesta Nacional de Hogares proviene de los

censos de Población y Vivienda de 1993 y el material cartográfico

respectivo.

2.2.5 Tipo de Muestreo

Cada muestra trimestral es:

- Probabilística.

- De áreas.

- Multietápica.

- Estratificada.

- Independiente en

cada departamento.

- Rezagado de periodicidad.

2.2.6 Unidades de Muestreo

La Unidad Primaria de Muestreo

(UPM), es el centro poblado urbano (con 2000 y más habitantes).

La Unidad Secundaria de Muestreo

(USM), es el segmento que tiene en promedio 100 viviendas particulares.

La Unidad Terciaria de Muestreo

(UTM), es la vivienda particular.

La Unidad Primaria de Muestreo

(UPM), es el centro poblado con menos de 2000 y más de 500 habitantes,

y el Area de Empadronamiento Rural (AER) que tiene en promedio 100 viviendas

particulares.

La Unidad Secundaria de Muestreo

(USM), es el conglomerado que tiene en promedio 100 viviendas particulares

y las viviendas particulares de las AER seleccionados.

La Unidad Terciaria de Muestreo

(UTM) es la vivienda particular.

2.2.7 Tamaño de

la Muestra

1995

La muestra para el estudio

para los cuatro trimestres es de aproximadamente 20,000 viviendas particulares

a nivel urbano nacional, abarcando todos los departamentos.

1996

Para el primer trimestre la

muestra comprende 20,000 viviendas particulares, para el segundo trimestre

19,000, para el tercero 18,000 y para el cuarto 17,000, todas en el

ámbito urbano nacional, abarcando todos los Departamentos.

1997

La muestra para el primer

trimestre comprende 13,000 viviendas particulares para el segundo 14,000

y para el tercero 13,000 en el ámbito urbano nacional, abarcando

8 Regiones. Para el cuarto trimestre se incorpora el estudio del ámbito

rural teniendo un tamaño de muestra de viviendas particulares

a nivel nacional de 7,200, perteneciendo 4,320 al área urbana

y 2,880 al área rural, abarcando 4 Regiones.

1998

En el primer trimestre la

muestra comprende 2,600 viviendas particulares a nivel de Lima Metropolitana;

en el segundo trimestre abarca 7,200 viviendas recolectadas a nivel

nacional tanto en el ámbito urbano como el rural, tomado de 4

regiones; en el tercer trimestre la muestra comprende 9,015 viviendas

a nivel urbano nacional de 4 regiones, y en el cuarto trimestre la muestra

abarca 7,938 viviendas tanto del ámbito urbano como del rural

a nivel nacional, tomado de 4 regiones.

2.2.8 Niveles de Inferencia

Los resultados de la Encuesta

Nacional de Hogares tienen el nivel de inferencia siguiente:

- Nacional Urbano y

Rural

- Áreas geográficas:

Costa, Sierra, Selva y Lima Metropolitana

2.2.9 Selección

de la Muestra

El método de selección

aplicado a la muestra en estudio, es el método sistemático.

Este consiste en el reordenamiento de las unidades de área en

cada etapa, y luego la selección de la muestra en forma sistemática,

con probabilidad proporcional al tamaño. La medida del tamaño

fue el número de viviendas.

2.3 METODOS DE ESTIMACIÓN

La metodología para

la estimación de resultados de la encuesta, involucra el uso

de un peso o factor de expansión para cada vivienda de la muestra,

el mismo que es multiplicado a todos los datos conformantes del hogar

correspondiente.

El peso básico para

cada vivienda seleccionada es igual al inverso de su probabilidad de

selección (calculado multiplicando las probabilidades de cada

etapa de muestreo)

2.4 EVALUACIÓN MUESTRAL

En el sentido estadístico,

Error se refiere a la desviación de una estimación, del

verdadero valor que se supone calcule. La exactitud se define como la

tendencia del estimador a producir valores cercanos al parámetro

o valor verdadero.

El Error Total tiene dos

componentes:

- El Error Muestral,

son atribuciones, propias de la inferencia estadística aplicadas

a las unidades muestrales observadas.

- El Error No Muestral,

es atribuido a errores de procedimiento aplicativo, generalmente en

los aspectos de medición y análisis.

3. FUENTE: ENCUESTA

DE SUELDOS Y SALARIOS 1995-98

3.1 OBJETIVOS

- Determinar el nivel

y las tendencias que muestran los sueldos y salarios nominales y reales,

en los distintos sectores económicos del área urbana

del país.

- Determinar el comportamiento

de las otras variables del mercado de trabajo y su influencia en el

nivel de las remuneraciones y del empleo, como la negociación

colectiva, turnos de trabajo, horas laboradas, categoría ocupacional,

aportaciones patronales.

3.2 TIPO DE ENCUESTA

3.2.1 Periodicidad

La Encuesta se efectúa

trimestralmente, obteniéndose información de remuneraciones

del último mes del respectivo trimestre.

3.2.2 Cobertura Geográfica

Se realiza a nivel Nacional-Urbano

con alcance a 26 principales ciudades del Perú: Lima Metropolitana,

Arequipa, Trujillo, Piura, Iquitos, Cusco, Chimbote, Tacna, Huánuco,

Ica, Pucallpa, Juliaca, Puno, Puerto Maldonado, Tarapoto, Huancayo,

Tumbes, Cerro de Pasco, Huancavelica, Huaraz, Moquegua, Ayacucho, Cajamarca,

Abancay, Chiclayo y Chachapoyas.

3.2.3 Universo

El universo comprende a todos

los trabajadores ocupados en las empresas de régimen laboral

de la actividad privada, que cuentan con un número de personal

de 10 a más, y ubicados en las 26 ciudades principales del país.

Unidad de estudio : El

trabajador

Unidad de selección : La

empresa

3.2.4 Marco Muestral

El marco muestral está

conformado por las empresas que tienen 10 o más trabajadores,

extraídos de los directorios siguientes:

- Hoja de Resumen de

Planillas que las empresas presentaron al MTPS.

- Otros Directorios

(SUNAT, MITINCI, etc.).

3.2.5 Tipo de Muestreo

La muestra es Probabilística,

Bietápica, Estratificada y Sistemática.

Probabilística, porque

cada empresa tiene una probabilidad conocida de ser seleccionada en

la muestra, siendo esta probabilidad mayor a cero.

Bietápica, porque la

muestra se seleccionó en dos etapas, considerándose como

primera unidad de selección las ciudades y como la segunda a

las empresas.

Estratificada, porque antes

de seleccionar la muestra de empresas, se estratificó el marco

por ramas de actividad económica y tamaño de empresa.

Sistemática, porque

antes de seleccionar las unidades en cada estrato, se ordenaron en forma

descendente a los promedios de remuneración y luego se seleccionó

las empresas eligiendo una cada cierto número constante de las

mismas.

El muestreo se realizó

por dominios, habiéndose considerado dos:

1.- Lima Metropolitana

2.- El Resto Urbano,

que comprende las otras 25 ciudades principales.

Para el criterio de asignación

de la muestra por estrato se emplea el método de la afijación

óptima, teniendo como variable de referencia las desviaciones

estándar de los promedios de remuneraciones. Además, se

toma por censo todas las Empresas con 500 y más trabajadores

en Lima Metropolitana; y todas las empresas con 100 y más trabajadores,

para el caso de las 25 ciudades principales.

Para el dominio del Resto

Urbano (25 ciudades), a partir de la Encuesta de Diciembre 1997 se incrementó

la muestra, a fin de obtener representatividad en cada ciudad. Significando

una ampliación de la muestra en 374 empresas.

3.2.6 Estratificación

de la Muestra

Antes de efectuar la selección

de la muestra, el Marco Muestral se estratificó, por ramas de

actividad económica y tamaño de empresa (número

de trabajadores).

Se construyeron 48 estratos,

definidos por el cruce de 12 ramas de actividad económica y 4

tamaños de empresas para Lima Metropolitana; mientras que para

el resto de ciudades se construyeron 20 estratos, definidos por 10 ramas

de actividad económica y 2 tamaños de empresa.

ACTIVIDADES ECONOMICAS

TAMAÑO DE EMPRESA

- Lima Metropolitana

| Número

de Trabajadores | Tamaño |

| 10 - 49 | 1 |

| 59 - 99 | 2 |

| 100 - 499 | 3 |

| 500 y más | 4 |

- Resto de Ciudades

| Número

de Trabajadores | Tamaño |

| 10 - 99 | 1 |

| 100 y más | 3 |

3.2.7 Tamaño de

la Muestra

El tamaño de muestra

es de aproximadamente 1,774 empresas, comprendiendo 700 para la ciudad

de Lima Metropolitana y de 1,074 para las 25 ciudades restantes.

3.3 TASA DE RESPUESTA

La información se

recolecta a través del método de entrevista directa en

las empresas, lo cual permite que se obtenga tasas de respuestas cercanas

al 100%, proporcionando así mayor confiabilidad en los resultados.

3.4. RECOLECCION DE LA

INFORMACION

El método de recolección

de la información es la entrevista directa en la empresa seleccionada,

a través de la lectura directa de la información de remuneraciones

contenida en las planillas de pagos, boletas de pago u otros documentos

complementarios.

4. FUENTE: CENSO NACIONAL

ECONOMICO - 1993

La información estadística

presentada corresponde a las labores de procesamiento de 390 mil empresas

y establecimientos censados en el III Censo Nacional Económico

ejecutado en los años 1993-94.

La investigación estadística

se realizó por módulos regionales. En el año 1993,

durante los meses de Abril y Junio, se ejecutó en Lima Metropolitana

el primer módulo; en los meses de Octubre a Diciembre en las

regiones de Chavín Inka, La Libertad, José Carlos Mariátegui

y San Martín se trabajó el segundo módulo; y durante

1994 el tercer módulo, en las Regiones Andrés Avelino

Cáceres, Arequipa, Grau, Libertadores Wari, Lima Provincias,

Loreto, Nor Oriental del Marañón y Ucayali. Los períodos

de referencia de la información solicitada a través de

la Cédula Censal, correspondieron a 1991 en el caso del primer

módulo, a 1992 en el caso del segundo y 1993 en el del tercero.

En la investigación

conjuntamente al procedimiento estadístico Censo, se aplicó

el procedimiento estadístico denominado muestra, el cual fue

aplicado a los distritos con menos de 100 establecimientos registrados

en el momento del Registro Precensal de 1991.

Las empresas y establecimientos

que iniciaron sus actividades en años posteriores a los años

de referencia antes indicados también tuvieron que diligenciar

la cédula censal en los capítulos de identificación,

ubicación y categoría del establecimiento, con estas precisiones,

las empresas y establecimientos que presentaron la información

en forma integral asciende a 236 Mil.

Los resultados obtenidos son

producto de la combinación de dos métodos de procesamiento

utilizados: el de la lectora óptica, método empleado para

la publicación de los primeros resultados, y el de la digitación

total, mediante el cual se procesó la información de todas

las variables relevadas.

El diseño muestral

establecido por el III CENEC, para los distritos antes citados, garantiza

una representatividad de la información en el ámbito provincial,

por ello en las provincias que cuentan con uno o más distritos

con las características antes indicadas se seleccionó

por lo menos uno de este tipo.

En las actividades de Comercio

y Servicio, de Reparación de Vehículos Automotores, Efectos

Personales y Enseres Domésticos, no se investigó a los

establecimientos que se dedican a la venta o prestación de servicios

de carácter ambulatorio.

De igual forma en la actividad

de Transporte, no se investigaron los establecimientos que desarrollan

actividades de transporte urbano, como los servicios de taxis, microbuses,

etc.

No se investigaron las actividades

económicas de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura

y Actividades de servicios conexos, ya que fueron materia del III Censo

Nacional Agropecuario ejecutado entre los meses de Octubre y Noviembre

de 1994.

Se excluyeron además

de esta investigación a los establecimientos de la Administración

Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social de Aplicación

Obligatoria, Enseñanza Pública, Servicios Sociales y de

Salud Pública, Hogares con Servicio Doméstico y Organizaciones

y Organos Extraterritoriales.

CODIFICACION

La codificación asignada

a las actividades económicas ha sido definida de la siguiente

manera:

- Los cuatro primeros

dígitos corresponden a la Clasificación Internacional

Industrial Uniforme (CIIU - Revisión 3).

- Los dos últimos

dígitos corresponden a una clasificación más

específica dentro de cada Clase económica, denominada

Apertura, esta codificación es de uno exclusivo del III CENEC.

5. FUENTE: IX CENSO

POBLACION Y IV DE VIVIENDA

5.1 TIPO DE CENSO

El Censo de Población

fue de Hecho, es decir, que cada persona fue censada en el lugar geográfico

donde se encontraba en el MOMENTO CENSAL, independientemente del lugar

donde se ubique su residencia habitual.

El Censo de Vivienda, como

todo censo de esta naturaleza, no se considera como de Hecho, término

que se aplica sólo a los Censos de Población.

Para efectos del estudio y

análisis de sus resultados, el Censo de Vivienda estuvo referido

a la fecha establecida "Día del Censo" y fue levantado simultáneamente

con el de Población en una sola operación censal.

5.2 RECOLECCION DE INFORMACION

Teniendo en consideración

la necesidad de recopilar información censal completa y de buena

calidad y tener una base de datos censal a niveles geográficos

muy desagregados para todas las variables a investigar, la recolección

de la información fue por enumeración total; el Censo

de Población incluyó a todos los habitantes presentes

en el territorio nacional y el Censo de Vivienda, a todos los locales

destinados a habitación humana independientemente de su tipo,

en el mismo territorio.

5.3 METODO DE EMPADRONAMIENTO

Se empleó el método

de entrevista directa, utilizando personal que fue debidamente capacitado

y entrenado para tal fin, y que visitó las viviendas durante

el período de empadronamiento.

5.4 TIPO DE CEDULA CENSAL

Fue única y universal,

contiene cinco secciones, la primera referida a la localización

de la vivienda, la segunda a las características y servicios

de la vivienda, la tercera a las características del hogar, la

cuarta a las personas que conforman el hogar y la quinta sección

referida a las características de la población.

5.5 PERIODO DE RECOJO DE

INFORMACION CENSAL

El empadronamiento de la población

y de las viviendas fue con referencia al "Momento Censal" y al "Día

del Censo", las características de los mismos se referían

a ese día o a un período de tiempo perfectamente definido:

a) Día del Censo:

El día del Censo

se determinó el Domingo 11 de julio de 1993, que coincidió

con el empadronamiento en el área urbana; en el área

rural el empadronamiento se efectuó en un plazo de quince días,

entre el 12 y 26 de julio; ampliándose por algunos días

en distritos de difícil acceso.

b) Semana de referencia:

A efectos de la recopilación

de información sobre las características económicas

de la población, la semana de referencia fueron los siete días

inmediatamente anteriores al "Día del Censo".

c) Otros periodos de

Referencia

Para recopilar las características

de los movimientos migratorios, el periodo de referencia fue Julio

de 1998.

5.6 COBERTURA

5.6.1 Cobertura del Censo

de Población

El censo de Población

recopiló información de las personas que se encontraban

en el territorio nacional y en sus aguas jurisdiccionales, en el momento

censal.

5.6.2 Cobertura del Censo

de Vivienda

Su ámbito poblacional

abarcó todos los locales destinados a la habitación humana

y que son viviendas propiamente dichas y aquellas otras que sin tener

esa finalidad estuvieron habitadas en el "Día del Censo".

No se incluyeron las viviendas

en construcción o en estado ruinoso, a no ser que se encontraban

habitadas en el "Día del Censo".

5.6.3 Cobertura Geográfica

El IX Censos Nacional de Población

y IV de Vivienda se realizaron simultáneamente en el territorio

nacional y sus aguas jurisdiccionales, tanto en el área urbana,

como rural del país.

|